-

当前位置:芯师爷

- 首页

- 热点资讯

4月18日,在广州举办的第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会上,中国半导体行业协会集成电路分会理事长、国家科技重大专项02专项技术总师叶甜春进行了《以“再全球化”应对“逆全球化”——走出中国集成电路特色创新之路》的主题报告。

报告核心内容

1、多组数据透视我国集成电路设计、制造、装备、材料业的发展现状。

2、我国集成电路产业面临多头在外,高度依赖国际大循环的挑战,但经过多年发展,已具备走出一条以我为主发展路径的坚实基础。

3、发展中国集成电路产业,“补短板”只是战术性措施,改变不了战略被动,战略上求变才能掌握主动。

中国电子制造一直在稳步增长,到2022年,中国电子信息制造业规模已经超过20万亿元,集成电路进口额也达到2.76万亿元。

图源:CICD

其中,中国集成电路设计一直保持快速增长,从2008年到2022年,集成电路设计业的销售额增长了13倍。2021年,设计业的增速仍接近20%。

集成电路制造业的发展增速也比较明显。从2008年到2022年,集成电路制造业的销售额增长了9.8倍。近几年国家开始扩产能投资后,2022年,制造业的增速超过20%。

不过,需要关注的是,内资企业市场占比下降趋势仍未扭转。中国大陆的制造业包括了内资企业、外资企业、台资企业,而2016年以来,中国大陆的内资企业市场占比呈下降趋势,2021年略回升到31.1%。

集成电路封测方面,中国一直处于稳步增长的状态。近两年,传统封装已经做到了全球第一,先进封装的占比仍然不高,但也保持了10%左右的增速。

受国际贸易摩擦、美国限制对中国装备出口的影响,本土装备得到了宽广的发展空间。供应链中,装备业的增长也非常亮眼的。从2008年到2022年,装备业的销售额增长了30倍。2021增速为58%;2022年,国内14家代表设备厂商营业收入已超过300亿元,预计总体增速达36%。相信本土装备还会持续相当长的一段时间的快速增长。

受到保障供应链安全以及本土需求的驱动,材料业增长加快,2021年和2022年的增长率分别是41%和25%。

“中国大陆集成电路产业面临的主要挑战是多头在外,高度依赖国际大循环。”叶甜春表示。

集成电路是一个高度全球化的体系,过去二十年,中国集成电路产业在融入国际循环的过程中取得了高速发展的机会,同时也在产业模式和技术路径上形成了对外高度依赖。

不过,中国也有自身的优势。在终端制造上,中国是世界工厂,70%以上的电子产品在中国大陆制造。

经过多年发展,在重大专项、大基金和开拓科创板等政策引领下,我国集成电路产业构建了比较完整的体系布局和综合能力,已具备走出一条以我为主发展路径的坚实基础。

目前,我国已培育了800多家重点骨干企业,超150家上市企业,构建了产业的“四梁八柱”。从业人员也在快速增长,其中核心创新队伍近10万人。此外,一定程度上,在28纳米以上,我们形成了综合的技术和供给能力。

“我们下一阶段的发展,不是要一味在技术上、从28nm追到14nm再追到7nm。”针对我国集成电路产业当前面对的形势,叶甜春提出要实施新的战略,建立内循环,引导双循环,重塑国际集成电路循环体系。

叶甜春认为,“补短板”只是战术性措施,改变不了战略被动,战略上求变才能掌握主动。过去十五年,从“无到到有”进行产业链布局后,中国需要“升级版的发展战略”,推动解决市场产品供给问题。下阶段的战略是“以产品为中心,以行业解决方案为牵引”,推动系统应用、设计、制造和装备材料融合发展。

图源:CICD

从“追赶战略”转向“路径创新战略”,首先是立足于中国市场实现世界水平创新,在若干核心技术领域形成具有特色的创新技术和创新产品。有了这个基础,再去开辟新赛道,形成内循环,同时用好国际资源,在国际大循环里形成内循环,再把国际国内双循环引导在一起,重塑全球产业链。

其中的关键路径还取决于我们的应用行业。应用行业要改变单纯的国产替代思路,下决心重构系统,梳理产品体系;推动集成电路产业重新定义芯片,用系统的创新来缓解对芯片本身更高的要求。

此外,中国在现有技术路径上遭遇壁垒,将倒逼“路径创新”,给FDSOI、三维晶体管等技术带来机遇。集成方法从平面到三维将成为技术演进的新途径,功能融合趋势将拓展出新空间;设计创新、架构创新、EDA智能化、硬件开源化等技术创新成为新焦点。

相关文章

查看更多

>>

奋起直追三十余年,我国存储行业登上牌桌

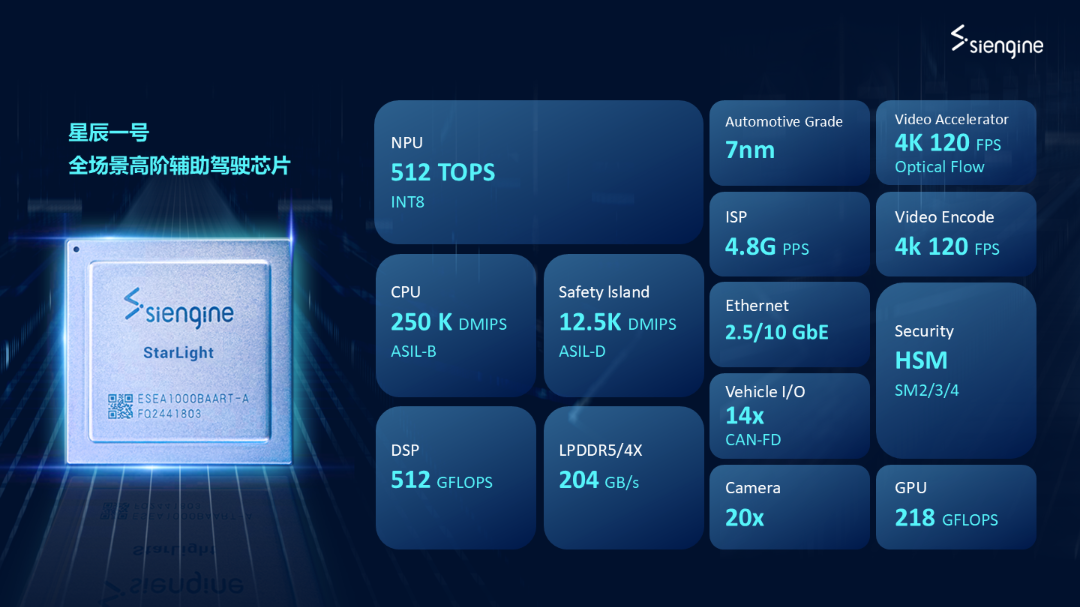

2025硬核芯云展览:芯擎科技打破海外垄断,布局全场景座舱和辅助驾驶方案

2025硬核芯云展览:希姆计算,基于RISC-V体系的AI原生智能计算系统引领者

发表评论 取消回复